経営者急逝後のM&A

残された子どもたちの決断

X社

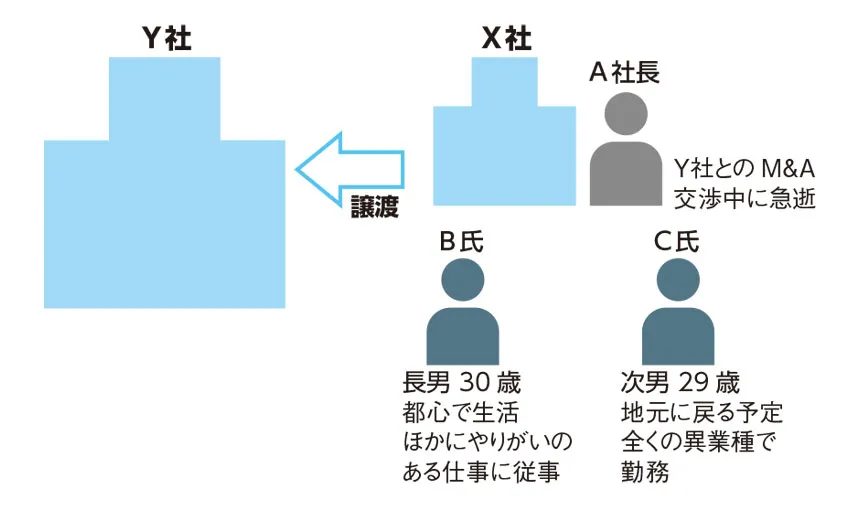

事業承継の準備が何もないまま、経営者の身に突然の事態が起きた場合、残された家族は非常に苦労することになる。子どもたちは周囲から「子どもだから継ぐだろう」と思われ、そのプレッシャーにさらされる。そうした場合、一つの救いとなるのがM&Aだ。会社にとっても残された家族にとっても、よりよい未来を生むために行ったM&Aの事例を紹介する。

M&Aを進めていた社長の急逝

1947年、電気設備工事業として創業したX社は、時代のニーズの変化に合わせながら発展を遂げ、長年の実績により、県内の同業界では知られた存在だった。バブル崩壊以降厳しい時期もあったが、それを立て直したのが、三代目を継いだA社長(故人)だった。

2004年に社長に就任したA社長は、受注案件ごとの利益のバラツキを見直し、利益率の高い案件を選んで受注する方針を打ち出した。選択と集中の結果、ピーク時に比べ売上高は減少したが、X社は確実に利益を出せるようになった。年商は約5億円、社員数20名。毎年安定的な利益を上げ、会社のバランスシートもほぼ現預金で純資産が構成される優良企業へと変貌を遂げた。

ところが21年、68歳だったA社長は、家での突発的な事故により重傷を負ってしまう。歩くことができなくなるのではと危惧される大怪我だったが、リハビリによって歩けるまでに回復。この事故をきっかけに、A社長は事業承継について本気で考えるようになったという。

A社長には息子が2人いるが、共に実家を離れて都心の会社に勤めており、それぞれに生活基盤ができていた。事故の直後、長男のB氏は、A社長から「会社についてどう考えているのか」と尋ねられたことがあった。

「今の仕事でやりたいことができたばかりのときでした。いずれ引継ぐことになるにせよ、それは“今ではない”と思い、父にもそう告げました」

息子に継いでもらうのか、M&Aをするのか。どうすべきかを迷っているうちに、今度はA社長に重篤な病が見つかった。自身の体調に不安を感じたA社長は、M&Aによる第三者承継を進める決心をした。地元の信用金庫経由でM&A仲介を手がける会社に譲渡先を探してもらうことにした。

X社は財務状況も良く、「高い技術を持つ会社」としても知られていたため、すぐに条件の良い買い手が現れた。上場企業からのオファーもあったが、A社長はこの話を断った。

「M&Aの後、いずれX社を本社に吸収合併する」と言われたからだ。

A社長には、X社の看板を残したいという想いがあった。吸収合併されてしまえば、看板は残らない。また、現在の従業員たちが上場企業の社員となったとき、苦労するのではないかという危惧もあった。これまでの会社のやり方を尊重してくれる会社とのM&Aを望んだのだ。

そして、その条件で承継したいと申し出たのがY社だった。Y社は同じ地域の建設会社で、X社の技術力や営業エリアとのシナジーに期待していた。A社長とY社社長は意気投合し、すぐに基本合意がなされた。

このとき、A社長の病状は比較的安定しており、本人も「あと4年は大丈夫」などと語っていたという。

ところが、それからわずか2週間後。A社長の容態は急変。帰らぬ人となった。

M&Aで下ろした“肩の荷”

重い病であることはわかっていたが、突然のことに、息子であるB氏もC氏も衝撃を受けた。気がかかりなのは、会社をどうしたらよいかという問題だった。

M&Aが途中まで進んでいたことは、この時点では家族のほか、一部の従業員しか知らされていなかったこともあり、葬儀の場では、2人の息子のどちらかが継ぐだろうという空気があった。

「会社をよろしく頼むよ」と2人の肩を叩く人もいたという。

「社長になるということは、20名いる従業員の人生を背負うことにもなる。当時の私は、『今、それができるか』と問われれば、『否』と言わざるを得ないと思いました」とB氏は言う。弟であるC氏も、当時の悩ましい思いをこう語る。

「実家の近くに家を建てて住もうと話を進めていた最中でしたから、私が継ごうかと迷う瞬間もありました。しかし、私は電機関係のことを学んだことがなく、まったくの門外漢。そんな自分が会社を継ぐのは無理だろうと思いました。加えて、兄か私が会社を継いだとしても、次の世代で同じように承継問題は繰り返される。私たちの代で終わりにすることで、子どもや孫に問題を背負わせずに済むと思ったのです」

X社の株式を一旦相続した兄弟は、会社の代表としてM&Aで第三者承継を行うことを決めた。もっとも、生前A社長が進めていたM&Aについて、どこまでどのように決まっていたのか、具体的には何も知らされていなかった。

「父との間でどのような合意があったかは聞いておらず、本当にY社に任せてよいのか判断がつきませんでした。他の買い手候補も含め、この会社を本当に評価してくれる会社に売却しようと考えました」(B氏)。

平日は都心で会社勤務をしているB氏、C氏にとって、週末の度に実家に戻ってM&Aの交渉を進めるのは、肉体的にも精神的にも負担は大きい。とはいえ、従業員の将来のためにも、最善の選択をしたかった。

複数の候補先と面談を行い、Y社の社長とも実際に会って話を聞いたうえで、改めてY社との交渉を再開することになった。

「父の会社のことをよく理解してくれていると感じました。何より、望んでいた条件をすべて受け入れる形で考えてくれていたことに安心できたのです」

B氏は当時を振り返り、こう語った。

こうして23年8月、Y社との間で株式譲渡契約書を締結。A社長が亡くなって4カ月後のことだった。

有事に備える大切さ

Y社のグループとなって1年が経った現在、X社の従業員は1人も退職することなく勤務している。業績も上向きで、同社の高い技術力を強みとし、新たな取引先を開拓。これまで扱っていなかった別の業界の仕事も請け負うようになった。

従業員が生き生きと働いている──。その様子を聞き、兄弟は「M&Aに踏み切ってよかった」と、ほっと一息ついているという。

「父が生前にM&Aの交渉を途中まで進めてくれていたおかげで、弟と相談しながら比較的短期間で会社を譲渡できました。もし、何の準備もしていなかったら、兄弟のどちらかが今の仕事を諦めて家業を継ぐか、最悪の場合、廃業ということもあり得たかもしれません」

誰でも、突然の事故や病でこれまで通りに仕事をすることができなくなる可能性はある。だからこそ、経営者はできるだけ早いうちから、自社の事業承継プランを検討しておく必要がある。親族内承継に限らずM&Aはその選択肢の一つとなり得るのだ。

Company Profile

- 会社名:X社

- 創業:1947年

- 資本金:3000万円

- 従業員数:20名

※本記事は、当社発行の月刊誌『月刊ビジネスサミット(現:『月刊次世代経営者』)』2024年8月号の記事をもとに、Web用に一部加筆・修正しています。記事の内容は執筆当時の情報に基づきます。